字体とは

我々が日常使用している漢字には「正字」と「略字」というものがある。正字とは「正しい字」という意味ではなく「正統(規範とする)な文字」という意味である。

出版においては漢字を正字体で整理するが、その整理のための前提となる知識色々と知っておこう。もちろん、この記事群で紹介する知識がなくとも字体の整理はできる様な工程を公開して居るので、長々とした説明を読むのが面倒であれば、この記事は読み飛ばしてもらっても構わない。

字体と字形と書体とは

字体とは線や点の組合せから成る文字の骨組みのことであり、抽象的な概念である。例として「三」なる漢字の字体について説明してみよう。「三本の線分が横方向に対照かつ平行に置かれ、下の線分が一番長く、中の線分が一番短く、上の線分が中間的な長さにある」といった感じである。前述の様な線があれば、我々はそれを「三」と認識するのである。

字形とは「字体を手書き、印刷、画面表示などにより実際に図形として表現したもの」である。同じ漢字でも、人によって字形は異なる。ある人は丸文字を書くかもしれないし、ある人は殴り書きに近い字を書くかもしれない。同一字種であってもフォントによって、漢字の形は若干異なるである。この差を字形の差と称す。

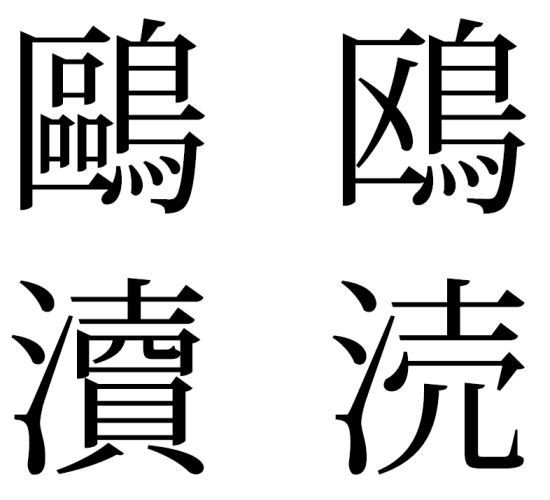

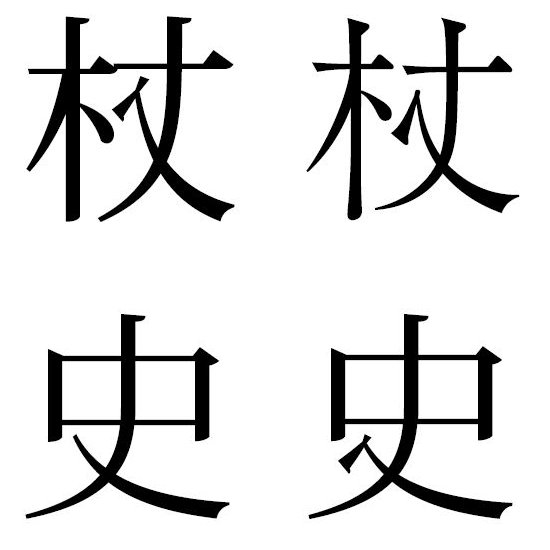

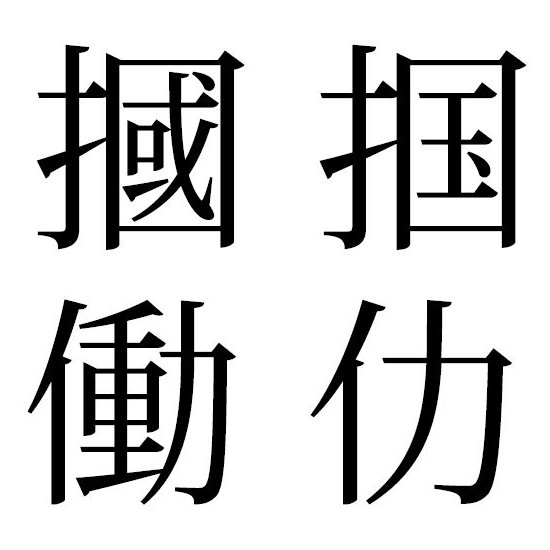

どこまでが字形の差で字体の差かとするのは難しい問題であり字典によって解釈が別れる場合もある。次の例の場合、二つの字は同じであり、字形が若干異なるだけである。しかし、「史」の場合、筆押の有無を「字形の差」とする字典もあれば「字体の差」とする字典もある。

字形差の一例

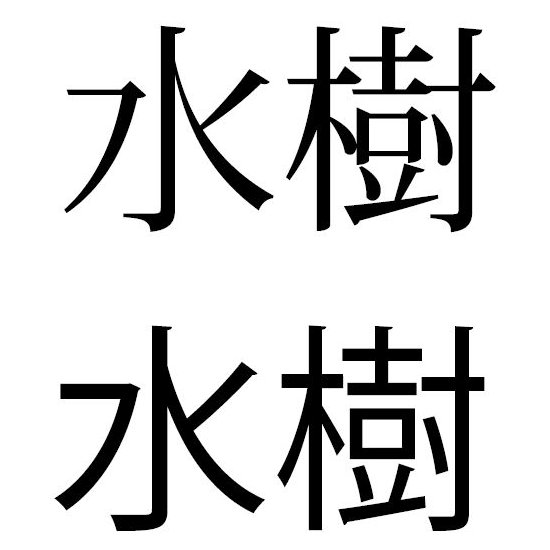

書体とは文字を統一された方針のもとで造形したものである。明朝体では横の画は細く、縦の画は太くするといった方針のもとで造形される。一方、ゴシック体では線の太さは均一にといった方針のもとで造形される。尚、書体デザインの同じ活字(文字データ)の一揃いを「フォント」と呼ぶ。

異体字

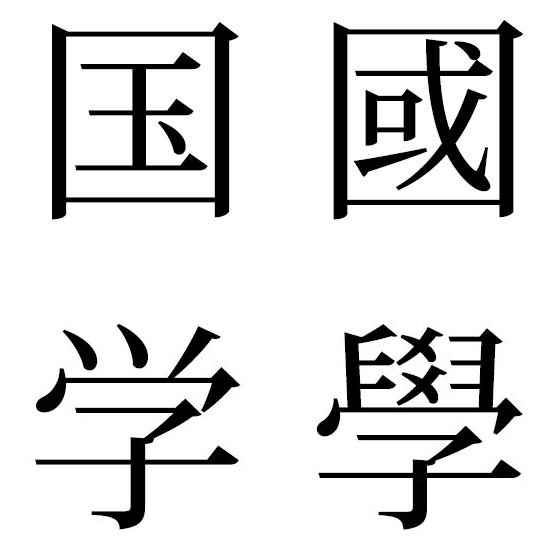

字種(その文字がその文字であるということ、字義)によっては、複数の字体を持つ場合がある。特に漢字の中には字義と読み方が同一でありながら、異なる字体を持つものがある。例として、国と國、学と學など、新字体と旧字体が良い例である。

正字体

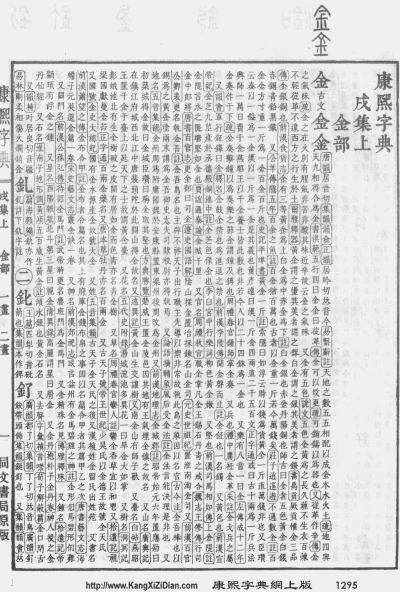

この様な漢字の字体のうち、正統とされる字体を「正字体」と呼ぶ。異体字もさらに複数の種類があり、俗字、本字、古字などがある。俗字あるいは略字とは正字に対して通俗な字体であり、多くは画数を省略した略字である。本字はより字源に忠実な字体をさす。古字は異体字のなかで特に字源が古い字体のことをさす。

正字体(左)と俗字・略字(右)

何を以て正字体とするかは時代や地域により異なるが、明治以降の日本では『康煕字典』(清朝の康熙帝の命により編纂された字典)に掲載された字体に大体基づいたもの(所謂康煕字典体)を正字体としてきた。

常用漢字表

1981年に告示され、2010年に改訂された日常的に私用する漢字の目安である。この表に掲げられた字種の新字体にて整理することが多い。

新字体と旧字体

終戦直後に実施された所謂「国語改革」の一環として「当用漢字表」(常用漢字表の前身)が公布せられ、この漢字表では従来の所謂康煕字典体と比べると略字・俗字化したものが使用されることになった。これらの字体は、戦前から手書きで日常的に使用されて居た略字・俗字と一致して居るものが多い。この略字化・俗字化された字体が「新字体」であり、従来の所謂康煕字典体は「旧字体」と呼ばれる様になった。その後の当用漢字表は幾度かの更新を受け、現在は平成22年に公布せられた「常用漢字表」になって居る。

注意して欲しいこととして、「新字体」と「旧字体」の対応は常用漢字表に掲載されて居る字種に限られる。常用漢字表外の漢字は従来通り所謂康煕字典体に基づかねばならない。

表外漢字字体表

常用外の漢字(平成12年当時)で頻繁に使用されると判断された1022字が掲げれ、常用漢字表と併用する。それらの字種に関して、印刷標準字体(所謂康煕字典体に準ずる)が示されている。そのうち22字に関しては簡易慣用字体(略字)も示されているが、印刷標準字体を優先する。

JIS漢字コードと拡張新字体

JIS漢字では拡張新字体が問題となる。拡張新字体とは、常用漢字表の新字体の略し方を常用外の漢字にも適用した字体である。83JISの改訂のときに、JIS第一水準内で常用漢字表外の漢字およそ四百字に対して、常用漢字と同様の字体の整理が実施された。その後、JIS2004改訂のさいに拡張新字体のうち、一六八字が所謂康煕字典体に戻されたが、今尚拡張新字体は残って居る。