ルビの組方

ルビは読みが難しい単語・語句の読み方を示すといった目的で使われる。また、当て字の読み方を示す場合もある。小説の内容によっては、非常に見かけるものであろう。

ルビの組方には次のような原則がある。

第一に語単位でつけることである。例として、深愛にルビを振る場合、深

ルビの文字サイズは親文字(ルビが振られる文字)の二分の一を原則とする。ただし、見出しなど親文字の文字サイズが大きい場合(大体14級以上)でルビをつける時、ルビの文字サイズは小さくする。ルビの文字サイズはどんなに大きくなっても10級(7ポ)が上限であろう。

また、捨て仮名は使用しないことが多い。ルビの文字サイズは小さいので捨て仮名が使用されても却って読みにくいということに拠る。もともと、ルビで捨て仮名が使用されなかったのは、活字組版が一般であった時代ではルビ用活字に捨て仮名がなかったためらしい[外部文献:小書きの仮名]。現在のDTPではルビ用フォントでも捨て仮名が用意されて居ないということはないので、使用すべきでない理由は昔より薄れて居るのは確かである。

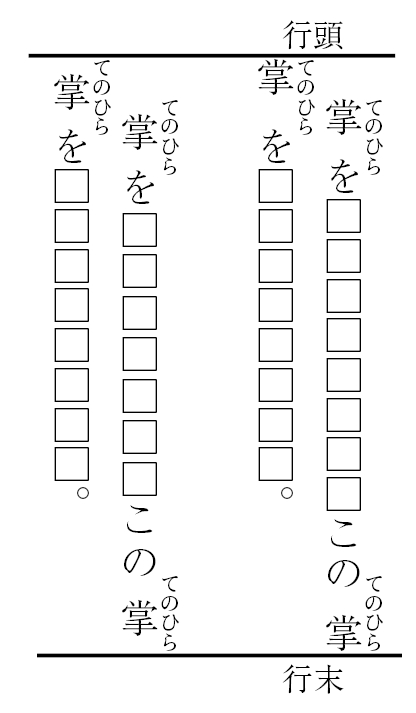

ルビは行頭・行末からはみ出してはいけない。図の様に親文字を揃えるか、ルビを揃えるかの二通りの方法がある。どちらにするか事前に決めておくことが望ましいが、あくまで原理原則なので適宜使い分けるのが良い。

ルビの字数が多い場合、対象文字からはみ出す場合がある。ルビ1字までは仮名にかかってもよいが、漢字にはかからないようにする(誤読されるのを防ぐため)。ただし、一つの熟語内であれば、ルビ1字が漢字にかかってもよい。対象外の漢字にかかったり、ひらがなに1字以上かかる場合は対象の語の字間を割り、前後も適当に空けて調整する。

句読点・中黒・終り括弧類にはルビ1字まではかかってもよいが、始め括弧類、区切り約物にはなるべくかからないようにする。

モノルビとグループルビ

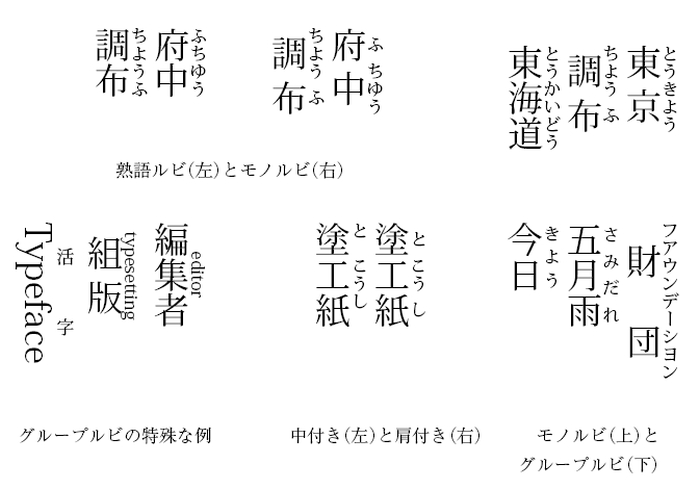

親文字一つ一つに対応するルビを振る方式をモノルビと言い、複数の親文字にまとめて平均してルビを振ることをグループルビと言う。

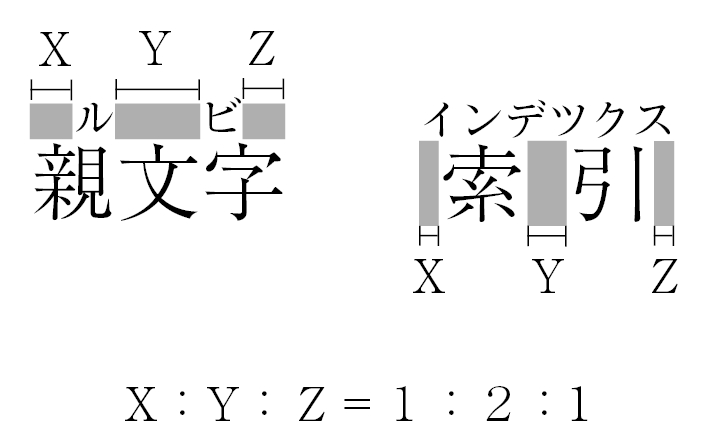

通常はモノルビで処理し、当て字や熟字訓にはグループルビで処理を行う。グループルビで親文字・ルビがともに2字以上でどちらかが長い場合、長いほうの字間をベタとして、短いほうの字間をJIS1-2-1ルール(X:親文字列の先頭からルビ文字列の先頭までのアキ量、Y:ルビ文字間のアキ量、Z:ルビ文字列の最後尾から親文字列の最後尾までのアキ量として、X:Y:Z=1:2:1とする。これは親文字がルビより長いときの処理である。また、行頭・行末のときはこの限りではない)に従って処理する。

肩付きと中付き

縦組においてモノルビは肩付きと中付きに分けられる。

肩付きとは振り仮名が一字の時、親文字の上半分にルビをつける方式である。それに対し中付きは親文字の中央にルビをつけるものである。

モノルビをつける時はどちらかの方式に統一して処理して混在はさせない。

モノルビ・グループルビの分離と分割

モノルビは分離・分割ともに許容する。

グループルビは分離は許容するが分割禁止である。それが行で分かれるようなことがあれば、追い出すなどをして分割を防ぐ。ただ、あまりにも追い出される量が増え字間が空き過ぎて、体裁が悪い組版になる時はやむを得ず分割を許容することもある。また、親文字やかルビのどちらが英字の場合、英字は分離禁止となる。

熟語ルビ

モノルビとグループルビの特徴を組み合わせたルビである。例えば、ある二字熟語の場合、前の一字にルビが三字、後の方に一字であれば、この言葉を一纏まりと考えて、ルビを食い込ませて処理をする。分割は許容し行で分かれるようなことがあれば、モノルビのように処理を行う。

圏点の組方

圏点あるいは傍点とは特定の文字列を強調する記号である。親文字1文字に一つにつけ、文字サイズは親文字の二分の一が原則である。また、中付きで組む。縦組では文字の右にゴマを、横組では文字の上に黒丸をつける。時折、縦組であるに関わらず、圏点に黒丸をつけているものを見かけるので、混同しないように注意する。